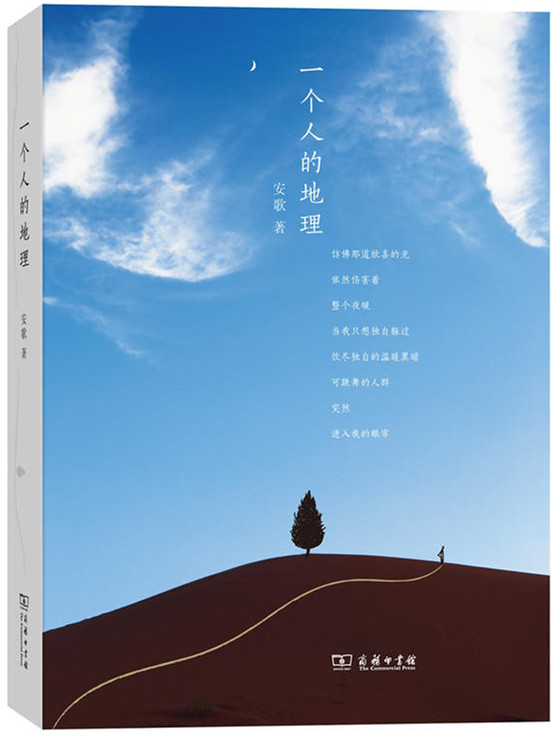

一个人的地理

商务印书馆

2017年2月

安歌,本名张继芳。诗人,作家。生于新疆伊犁,旅居海口。出版图书作品有《草原上的毡房》《阳光的首都――海南岛》《植物记Ⅰ――从新疆到海南岛》《植物记Ⅱ――从新疆到海南岛》《影树流花――我的草木姊妹》《植物记――新疆篇》《植物记――海南篇》等。《一个人的地理》是安歌的最新旅行和读书随笔集,记录了她的行之所至——新疆、福建、厦门、丽江、上海、海南、张家界、敦煌……以及心之所想——故乡、回忆、人情、感怀……

“在我失去了名字前面的籍贯之后,我所拥有的个人地理,便是用生命擦亮过的人的面孔、名字、地名、街道、草木、海浪、词……它们构成了我的个人地理。”

.jpg)

草原物语

地上的万物,都是青天的恩赐

——哈萨克族谚语

走近那头花白的母牛,才发现,牠的小牛犊是死的。周围没有一个人,唯有风吹草动。小牛犊已经死了三天了,一生下来就是死的。那么母牛知道吗?牠的眼睛睁得大大的,仿佛有泪水,不停地有蚊蝇停在牠的眼睛和身体上,停在小牛犊的身体上。牠整个身体一动不动地卧在那儿,乳房依然肿胀着,几乎不看小牛犊,也不看停在牠身边的吉普车和我们,只是偶尔用舌头舔一下牠的孩子,然后怔怔地看着远方,仿佛因为悲哀,或者什么也不因为。

我不知道,把死了的小牛犊放在牠身边三天是谁的主意,当然我更不知道,让死去的小牛犊陪在母亲身边或者尽快掩埋掉,哪一样更符合“兽道”。

我在写这头母牛和牠的孩子时,始终用的是这个被现代汉语消灭了的字:“牠”。那是因为,牠和它是不同的,牠是有呼吸、有生命的,有血肉和爱的。如果说用“牠”来代替“它”是不公平的,那么,用“它”来指称草木的生命,是不是又是另一种不公平呢?我不知道,就好像我不知道是不是应该把小牛犊从母牛身边拉开一样,不知道对待痛苦时,直面或记忆,哪一种会让痛苦更深、更轻。

.jpg)

夏塔乡小饭店

我看到了月亮,我得到了安乐。

——哈萨克人祈祷词

夏塔乡小饭店的老板娘是来自“八卦城”特克斯县的回族妇人,所以,饭店的名字叫“八卦城饭店”。我们第一次去的时候,因为天气冷的缘故,饭店小小的门,在剥落的浅蓝色漆中紧闭着。一打开,暗暗的饭店里,热气就扑面而来。同时扑面而来的还有羊肉的气味,拌面的气味,面片汤的气味,炒菜的油香、声音,还有酒的热气……一群不同族别、衣着黯淡的人静静地坐在木凳上,胳膊支在油油的、铺着塑料花桌布的桌面上,眼睛盯着前面不远处饭桌上的电视机。

小饭店的墙上贴着电影《泰坦尼克号》的张贴画,“小燕子”的剧照,还有几张叫不上名字的演员的照片和沾了油迹的风景画。小李看着幽暗小店里围坐吃饭看电视的哈萨克人、维吾尔人、柯尔克孜人、汉人……下结论说,如果没有这些照片看,这个地方像左拉笔下的小酒馆。

.jpg)

刷刷刷的荒野

戈丹的三个贤人,坐在碗里去漂洋去。他们的碗倘若牢些,我的故事也要长些。

——英国儿歌

在新疆伊犁的日子里,我几乎每周三四次独自徒步、骑车或坐车到“我的”四面八方的原野草甸草原田野看“我的”花开得如何了。一次到荒无一人但充满滴水般鸟鸣的沙枣林,去看“我的”野蔷薇、缬草、马蔺花——这地儿我去过无数次,没正面遇见过人,偶可“但闻人语响”——是远处的维吾尔族孩子们在摘沙枣吧。那天突然听到林子里有很大的响动,以为有哪只大鸟也像我一样喜欢上了这片林子——那只鸟变成了一个维吾尔族汉子,穿过荒草走向我。“你在这干什么呢?你一个女人?”他用不熟练的汉语问。

我立马拿出相机说:“看花……”显然他对这个理由不满意,一直跟着我。我只好说:“你没事做吗?不收麦子吗?”大约为了显示他是个有事做的人,他穿过草丛刷刷刷走了。

他走了,寂静也被破坏了。甚至不远处还一直有刷刷刷的声音——我当然没有理由埋怨:这片荒地不属于任何人,他当然可以刷刷刷……

离开时,来时没过人头的荒草全被铲平了——甚至有了一条广阔的道路。那个维吾尔族汉子立在我经过的路边,身后收割了一半的广阔麦田烁烁闪光。穿过小溪,找到单车,骑车过了百十米,在车上转身看,他也拐了几个弯走大路上站在那儿望我的背影。我估计他还在思考:这个“女人”在荒地里待了整整一个上午,究竟想干什么?他肯定很困惑。正如我不理解他为什么会把我路经的高草铲成道路。我向他挥手道别,他也挥手——像花开。

我不知道我们谁做得更好,也许是他。

此刻深夜中想起那荒野的道路,那风中举起的手,记忆蓦然把我推回到少年的街头:暴雨中,车辆人流全无,我骑在单车上,蓦然飞驶过空街暴雨的密林,如瀑的雨击打着我青春的身体,仿佛翅膀拍溅着光——或许正是这隐形的翅膀,一次次把我运送到他乡陌路。

(内容编辑整理自《一个人的地理》、图片来自网络)